航空機による上空の温室効果ガス観測

気象庁は、2011年2月から2024年3月まで、航空機を利用した上空の温室効果ガス観測を実施しました。

試料の採取

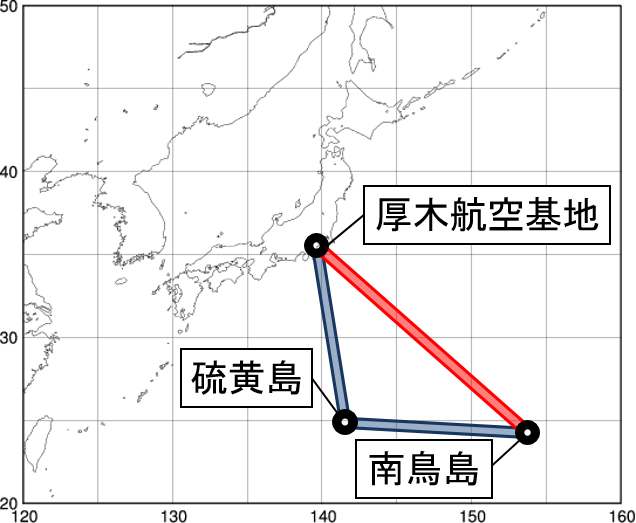

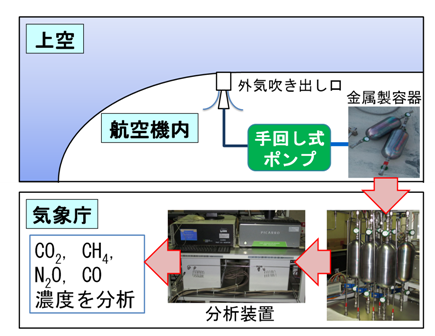

南鳥島(東京都小笠原村)へ航行する航空機を利用し、毎月一回、北西太平洋上空の高度およそ6,000mで大気試料の採取を行います(図1)。採取はおよそ100kmの間隔で行い、機外の空気を専用の容器に充填します。このとき、機内空気の混入を避けるため、機内空気を循環させるファンの上流の空調吹出し口から大気を採取します(図2)。採取用の容器は、容積1.7 リットル、内面をアモルファスシリコンでコーティングしたチタン製フラスコを使用します。大気試料は、手動のダイヤフラムポンプを用いて大気圧の約3倍程度まで加圧充填した後、気象庁本庁まで持ち帰ります。

図1 航空機による試料採取領域(概ね図中の囲み領域内)

図2 試料採取・分析方法

試料の分析

気象庁本庁に持ち帰った試料は分析装置で二酸化炭素、メタン、一酸化炭素及び一酸化二窒素の各濃度を分析します。 分析については、二酸化炭素用に非分散型赤外分析計(Non-Dispersive Infra-Red Spectroscopy: NDIR) 、一酸化炭素用に真空紫外光共鳴吸収計(Vacuum Ultraviolet Resonance Fluorescence: VURF)、また分光法を用いた分析計としてメタン用に波長スキャンキャビティリングダウン分析計(Wavelength-Scanned Cavity Ring Down Spectroscopy: WS-CRDS)、一酸化二窒素用にキャビティー増強レーザー吸収分光分析計(Off-axis Integrated Cavity Output Spectroscopy: off-axis ICOS)を採用した自動測定システムを使用します。

関連情報

航空機による上空の温室効果ガス観測の開始について(測候時報 第78巻)